Yo de niño en los cascotes

de una ciudad derruida.

Es cierto.

Sin metáforas, ni abuso

de licencias poéticas:

un pueblo

abandonado en Castilla.

Fui el hijo bajo el sol,

que aprende

a hacer fotos con el padre.

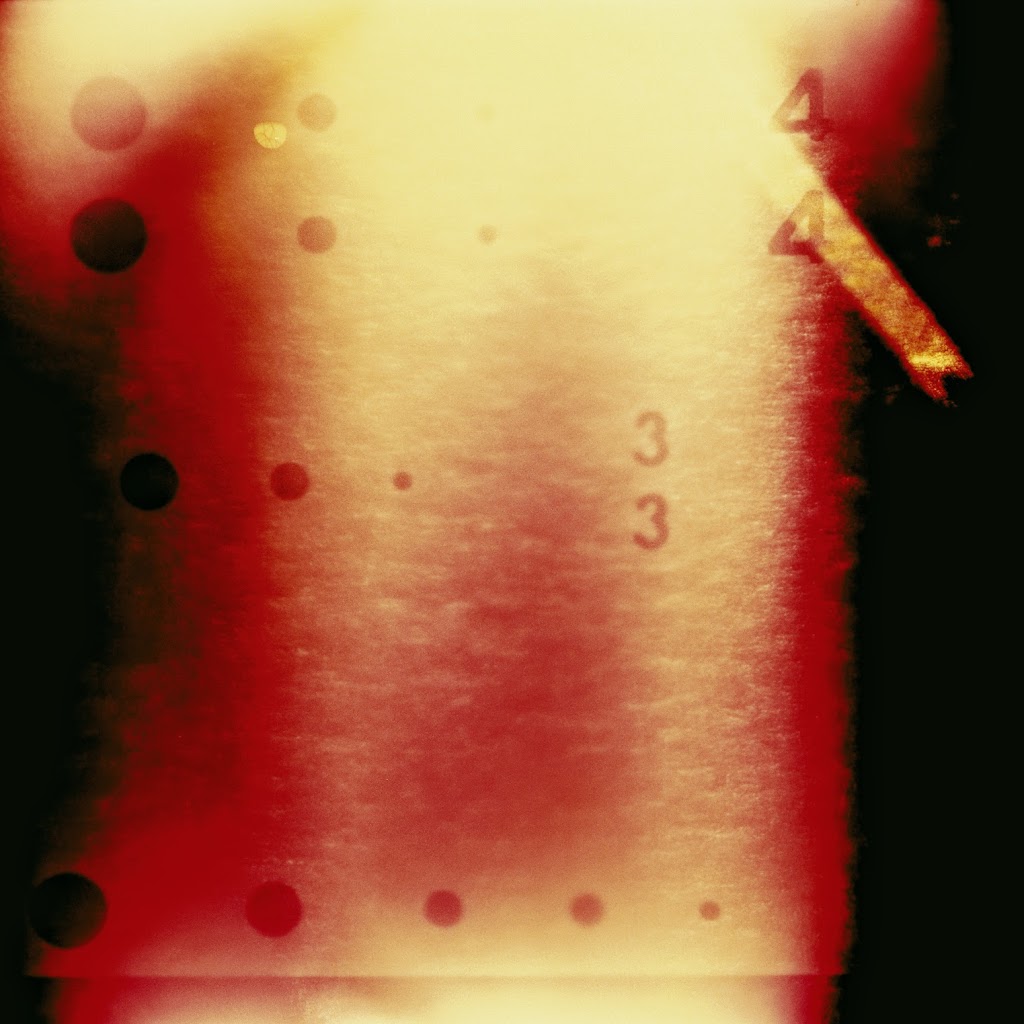

Comprendía —extrañamente— sus palabras,

sus números, su

velocidad

y su apertura.

Entendí cuando me hablaba

de la sensibilidad.

Más o menos

luz, recuerdo,

y su correspondiente grano final.

Pasos

cuidadosos, cámara en mano.

Encuadrar.

Enfocar.

Disparar.

El peso al cuello, la correa sudada,

la vibración de cada avance.

Iniciación. Pertenencia.

35 milímetros de ruinas

desamparadas,

de pilares rotos,

de ventanas que el esfuerzo

podría quizás abrir

a una desolación

y dejadez de años.

Quién sabe si a un tesoro perdido,

oculto.

Carrete verde, 32

exposiciones, media hora

para buscar las líneas de fuga en pantalón corto,

y los ojos entreabiertos,

y el ceño

fruncido de alegre responsabilidad.

Seguro de ver algo que hoy

no ha sido aún revelado.